Guerre 39-45

Les Allemands dans Issoudun (1940-1944)

– Papy, notre professeurd’allemand nous emmène passer trois jours en Forêt-Noire. J’en suis ravi car je ne suis jamais allé en Allemagne. Dis-moi, toi qui étais à Issoudun sous l’Occupation, est-ce que les Allemands étaient aussi dans notre ville ?

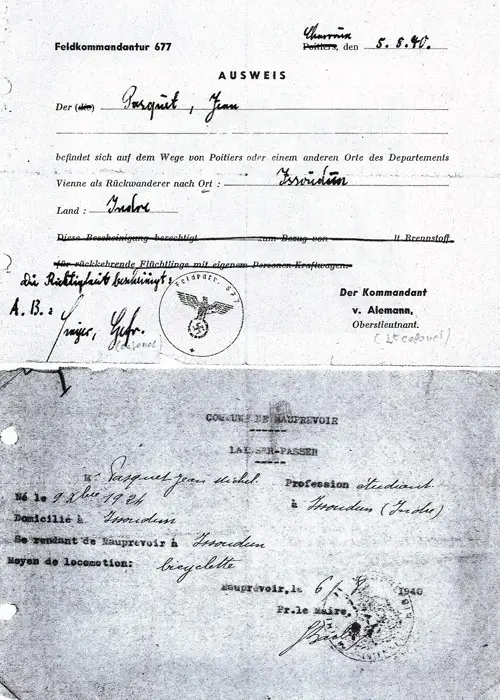

– Eh oui, mon Petit ! D’ailleurs ils étaient partout en France qu’ils avaient coupée en deux zones et il fallait un laisser-passer pour se rendre d’une zone à l’autre. A vrai dire, ils ne restent pas longtemps à Issoudun, où ils sont entrés vers le 20 juin 1940. Cependant ils s’emparent de nos armes de tous calibres et l’on voit passer en gare d’énormes canons sur rails extraits du dépôt de Neuvy-Pailloux.

Mon cher Enfant, je dois te dire que les Allemands étaient à Issoudun et dans toute la France bien avant notre débâcle de juin 1940. Nous étions profondément infiltrés par la « Cinquième Colonne », une branche de l’espionnage du Reich… et même dans notre collège !

– Comment cela ?

– Je vais t’en apporter la preuve par un témoignage personnel et une confirmation qui, alors, m’ont laissé pantois.

En ce début de l’année 39-40, Monsieur Leyraud, notre professeur de mathématiques en Quatrième, trace au tableau des colonnes qu’il énumère à haute voix : 1ère, 2ème, 3ème… quand, quelque peu espiègle, je m’écrie « Attention à la 5ème ! », ce qui fait rire l’auditoire. Or, mon Petit, je ne crois pas si bien dire.

A mes côtés se tient une grande et belle jeune fille aux cheveux roux, Doris B., avec laquelle je sympathise. Ses deux frères fréquentent également le Collège. L’aîné, mesurant environ 1,90 m, est en Première et son cadet suit les cours de Troisième. La famille habite au début de la rue du Château, face à l’entrée d’honneur de la Mairie. Ils parlent très bien le français et se disent réfugiés de Strasbourg. En dehors des heures de cours, je remarque Doris, toute dévouée, s’affairant, broc en main, dans un centre d’accueil pour réfugiés, un ancien café, « Chez Bleu », boulevard Baron (maintenant Boulevard Marx-Dormoy). Cette conduite charitable ajoute à la sympathie que j’ai pour ma camarade de classe et qui semble me la rendre en dessinant mon portrait.

Puis ce sont les tristes événements de juin. Les Allemands entrent dans la ville. Il fait chaud. Quelques-uns d’entre eux, bien renseignés, cherchent la brasserie Rabussier. Dans leur hâte, ils enlèvent un jeune garçon, Jean Pesce, fils du garde-champêtre, pour les y conduire. Il est effrayé mais est libéré peu après. C’est alors que descendant la rue Nouvelle du Château et arrivé boulevard de la Gare, je vois avec stupéfaction le plus jeune des frères de Doris donner l’accolade à un soldat allemand. Je n’en crois pas mes yeux.

Le lendemain, à l’occasion d’une rencontre avec un camarade de cours, Michel Charbonnier (il tombera par la suite en Indochine), je lui fais part de la scène dont j’ai été témoin. « Mais tu ne sais rien ! me dit-il, sans la moindre surprise, les B. ont quitté Issoudun. Le père a revêtu un uniforme de Major, il est le chef de la Kommandantur à Vierzon ».

Quel choc, mon Petit ! A la honte de la défaite s’ajoute alors en moi celle d’avoir eu quelques élans du cœur pour une fille de l’ennemi.

– Papy, qu’as-tu fait de ton portrait ?

– Je l’ai détruit, rouge de colère. Peut-être ai-je eu tort car Doris savait très bien dessiner et il était assez ressemblant.

Et le temps passe, nous ne voyons plus d’Allemands dans la ville. En novembre 1942, à la suite du Débarquement des Américains en Afrique du Nord, ils envahissent la zone dite libre tandis qu’a lieu le sabordage de notre flotte à Toulon.

Ils sont de retour à Issoudun et s’installent dans la caserne Châteaurenault. Il y a là de jeunes recrues polonaises incorporées à la Wehrmacht. Les cadres, sous-officiers allemands, les emmènent à la cible au Bois du Roi, route de Vatan, pour les exercer au tir. Je me souviens d’avoir croisé une section qui en revenait et passait par la rue de Rome (aujourd’hui rue Pierre Brossolette), c’était au cours de l’hiver 1942-43. L’un des jeunes glisse et tombe sur la chaussée. Mal lui en prend, le Feldwebel (adjudant) le fait relever promptement à coups de botte en vociférant, tandis que ses camarades poursuivent leur marche en chantant.

– Ils chantaient ?

– Tous les soldats chantent, mon Enfant, au pas cadencé. Que de fois n’ai-je pas entendu les Allemands chanter leur vieil « Heili, Heilo, Heila » dont j’ai eu la possibilité de trouver le disque et la curiosité de le traduire :

« Un Heller et un Batzen (vieilles monnaies allemandes)

Qui étaient tous les deux à moi

Le Heller devint de l’eau et le Batzen du vin, Heili Heilo Heila (bis)

Les hôteliers et les filles crient Ô malheur, Ô malheur

Les hôteliers quand j’arrive, les filles quand je pars (Refrain)

Ce fut une grande joie quand le Seigneur Dieu me créa,

Un gaillard de velours et de soie,

Dommage qu’il boive comme une bête (Refrain) »

– Tu vois, cela n’a rien d’un hymne guerrier, tout comme notre célèbre « Auprès de ma Blonde » que chantaient les soldats de Monsieur de Turenne en passant le Rhin quand, précisément, avaient cours le Heller et le Batz.

– Papy, est-ce qu’ils se promenaient dans la ville ?

– Se promener, c’est beaucoup dire, mais j’ai vu un officier aller au cinéma « Le Paris », rue du Château où ce jour-là on projette « Le Juif Süss », un film antisémite. Le cinéma, mon Petit, est une source de propagande, comme la Presse qui alors diffuse en français des magazines illustrés : les Allemands « Signal » et « Adler », les Italiens « Tempo », qui relatent les avancées triomphales des armées de l’Axe Rome Berlin. D’autres gradés fréquentent le café-billard dans le haut du boulevard Nicolas Leblanc (actuel boulevard de Stalingrad), mais ils ne sont pas inactifs et profitent de leur présence pour rapatrier les restes des leurs, prisonniers de la Grande Guerre et qui, décédés à l’hôpital d’Issoudun, ont été inhumés dans notre cimetière.

Un officier a son bureau près de l’ancien Commissariat de Police. Il loge à « La Chaumière », villa de l’avenue de Chinault. Chaque soir, tête haute, il passe sous l’obscur pont du chemin de fer, près du gué de l’Andraulde. Que de fois avec mes camarades n’avons-nous pas projeté de le supprimer et de le jeter, lesté d’une grosse pierre, au plus profond de la Théols. Mais cet acte irréfléchi aurait provoqué de sanglantes représailles. Aussi nous nous contentons de lui imposer la vue d’un « Vive de Gaulle » peint osten-siblement le long de son passage.

Quant aux jeunes recrues de la Wehrmacht, des adolescents comme nous, quelques-uns nous abordent et nous comprenons qu’ils manquent de nourriture. Alors, au fond d’un café, nous échangeons discrètement des tickets de pain contre des cigares allemands. Ils n’ont rien de havanes mais comment nous plaindre, nos tickets sont faux…

Certains magasins ferment leur porte à l’Occupant par un écriteau autant significatif que provocateur : « Geschlossen » (fermé), cependant que le rideau de la devanture n’est pas abaissé.

Les Allemands ont un dépôt de carburant dans le collège, près de la classe de dessin. Un Gefreiter (caporal) s’y rend chaque matin, tandis que les autres classes sont réqui-sitionnées pour en faire un hôpital militaire et les cours ont lieu à la Sous-Préfecture. C’est là qu’un jour notre professeur d’allemand, Monsieur Chauveau, est contraint de nous transmettre un ordre de sa hiérarchie nous enjoignant d’arracher une page de notre livre. Elle présente « die Grenadiere » de Heinrich Heine, célèbre poète de Düsseldorf qui, à travers les plaintes de deux grenadiers français de retour de Russie et regagnant péniblement leur pays, relate, en vers, la foi qu’avaient encore ceux-ci en leur Empereur déchu.

– Mais pourquoi, Papy ?

– Parce que Heine était originaire d’une famille de confession juive, ce que n’admet pas le régime nazi. Mais notre brave professeur attire notre attention sur le dommage que constitue la détérioration d’un ouvrage qui, de surcroît, n’est pas bon marché.

Localement, ils se fixent surtout à Châteauroux et réapparaissent en force à Issoudun le 10 juin 1944 par un raid meurtrier. Dans l’euphorie de la libération du territoire, après le Débarquement des Alliés le 6 juin en Normandie, alors que la guerre est loin d’être finie, nous nous sommes trop hâtés à hisser nos trois couleurs sur la place des Marchés. Prévenus par un traître, ou une traîtresse, les Allemands accourent de Châteauroux et de nombreux assistants à la montée de notre drapeau tombent sous les balles de l’Occupant. Mais, mon Enfant, les jours passent et ne se ressemblent pas. Quelques mois plus tard, c’est à son tour de battre en retraite. Il fallait voir ces fuyards exténués traverser la ville en s’efforçant de regagner leur patrie et cela par tous les moyens même les plus dérisoires : un homme en chemise est affalé sur le fût d’un canon, les bras ballants ; d’autres dorment dans un tombereau tiré par un cheval, un attelage dont ils se sont emparés en cours de route. Les plus chanceux roulent à bicyclette, même sans pneus, tel ce gros marin provenant des poches de l’Atlantique. C’est la chasse aux vélos. Deux fuyards arrivent à notre porte, le chien s’élance en aboyant, l’un d’eux sort son pistolet, mon père crie et s’interpose en leur faisant comprendre que nous n’avons plus de bicyclettes. En fait elles sont cachées dans les topinambours derrière la maison. Ouf ! les Allemands repartent sans plus attendre quand, derrière eux, se présente un bel Italien qui demande à ma mère de lui laver son linge. Elle lui répond que nous n’avons pas de savon et, dépité, il repart à son tour. Son uniforme me surprend. Avec une tenue verdâtre et des bandes molletières, il porte un large col marin. Il s’agit sans doute d’un fusilier de la Marine italienne alliée aux garde-côtes allemands.

Tous sont dirigés vers la place, en direction de Bourges, par une sentinelle postée sur le pont-aux-ânes à l’angle de la rue du Vernis. Cependant, une dizaine de fuyards se fourvoient dans l’avenue de Chinault et tombent en panne avec leur camionnette. Ils lèvent les bras à la première rafale de fusil-mitrailleur tirée par un groupe de maquisards qui vient de s’introduire en ville.

– Tu les as vus, Papy ?

– Oui mais lorsque la camionnette est passée devant chez nous, mon Père m’a ordonné de rentrer à la maison.

Quoique prisonniers, ces Allemands sont vivants tandis que d’autres sont mitraillés sur la route de Châteauroux par des avions alliés. L’un d’eux est abattu non loin d’Issoudun dans la campagne environnante. Le jeune pilote est sauvé et soigné par un couple de fermiers.

De toute façon, mon Petit, cette retraite ne peut aller bien loin. Tous les ponts sur la Loire sont coupés. Une colonne allemande d’environ 18 000 hommes, ayant à sa tête un général et un amiral, harcelée par des maquisards de plus en plus nombreux, n’a d’autre solution raisonnable que celle de se rendre. La reddition a lieu, selon les lois de la guerre, le 10 septembre 1944 dans les locaux de la Sous-Préfecture d’Issoudun. C’est un fait important dans notre Histoire. Il a été maintes fois relaté, mais sont écartés des pourparlers, à la demande expresse des Allemands, deux représentants du Maquis local.

Le général Elster

– Mais pourquoi, Papy ?

– Parce qu’aux yeux de l’ennemi, ils ne sont pas considérés comme soldats au sens noble du terme mais comme des terroristes. Cependant, les exclus restent tout ouïe derrière la porte du salon voisin.

Ainsi, à cette date, la ville est définitivement libérée.

Ville martyre, ayant subi un bombardement aérien en juin 1940 et le raid tout aussi meurtrier de juin 1944, Issoudun est décorée de la Croix de Guerre.

Après la fin du conflit, j’ai revu quelques uniformes allemands mais sans insignes militaires. Ce sont ceux de prisonniers placés dans les fermes alentour. Il y en a un chez les P. dans le faubourg de Chinault. Jeune encore, il est traité comme l’enfant de la maison. Un autre prisonnier est devenu notre voisin. Il a épousé la fille du Maître de domaine chez qui il a été placé. Il avait été pris par les Américains à leur entrée en Allemagne, malgré son jeune âge, parce qu’il avait un uniforme ; or, d’après lui, c’était celui de son collège. Il faut dire que sur la fin de la guerre, de jeunes Allemands sont enrôlés dans la Wehrmacht qui avait subi de lourdes pertes en hommes.

– Papy, pourquoi appelait-on les Allemands « les Boches »?

– En fait, il s’agit d’un diminutif de « Alleboche » que j’ai entendu à plusieurs reprises et qui est apparu au cours de la Grande Guerre. Cette expression argotique de l’allemand a pu germer dans l’esprit du Titi parisien, mais ce n’est là qu’un avis personnel. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un terme péjoratif, voire aujourd’hui outrageant, car l’Allemagne et la France sont devenues des nations amies au sein de l’Union Européenne ; le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer ont été les artisans de ce rapprochement.

Des relations amicales entre des villes allemandes et françaises sont scellées par des jumelages. Châteauroux est jumelé avec Gütersloh. Souhaitons que la ville d’Issoudun suive cet exemple.

Votre voyage en Forêt-Noire concrétise ces bons contacts. C’est une bonne initiative de la part de ton professeur et je te souhaite de participer à d’autres séjours Outre-Rhin. Ceci te facilitera l’étude de la langue allemande et t’aidera à comprendre les mœurs germaniques.

Tu découvriras dans l’Allemagne profonde de charmantes petites villes qui ont conservé leur caractère médiéval, comme Goslar dans le Harz, le pays des sorcières.

– Tiens, voici un petit viatique pour la route. Ces Euros, monnaie de l’Europe mais universellement admise, évitent maintenant de faire le change.

– Oh ! Merci mon Papy.

– Bon voyage, mon Petit, je suis certain que tu en conserveras un très bon souvenir.

Extrait bulletin des Amis de Reuilly N° 147 (mai 2017), par Jean Michel PASQUET